在宫斗剧里,伪造个圣旨似乎跟P张图一样简单,主角团随便找个秀才模仿下笔迹,再偷个萝卜刻个章,一道足以改变王朝命运的“假圣旨”就火热出炉了。

但如果历史真这么“儿戏”,那皇帝们恐怕每天都活在“狼人杀”里,睡都睡不安稳。

真实的历史是,伪造圣旨的难度,堪比现代黑客试图攻破一个国家的顶级安全系统,几乎是不可能完成的任务。

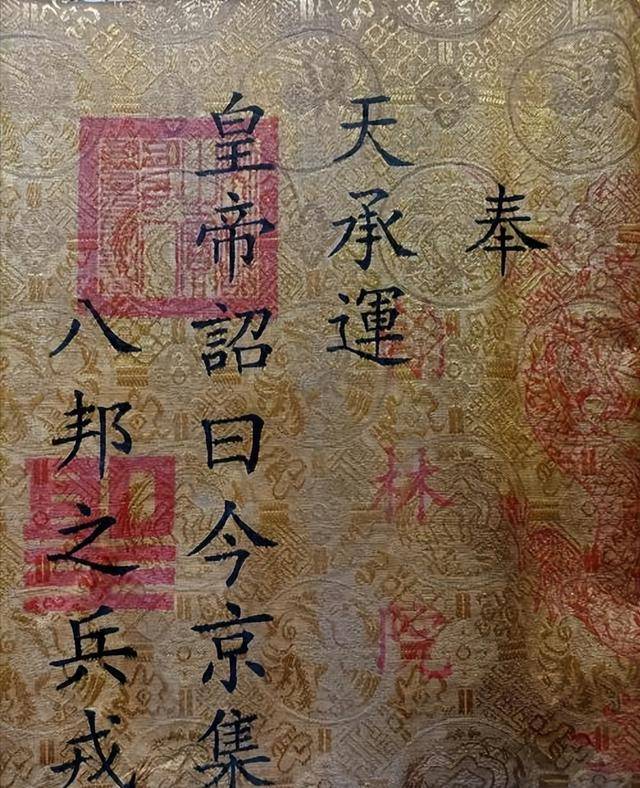

别的不说,就光看圣旨的第一个字——“奉”,就足以让99.99%的潜在伪造者直接崩溃。

很多人以为,“奉天承运,皇帝诏曰”这八个字是毛笔写的。错了,至少从明代开始,这个开头的“奉”字,根本就不是用笔写上去的。

它是用金线,由皇家织造局里最顶尖的绣师,一针一线“织”或“绣”进圣旨的丝绸里的。

这种工艺叫“提花织造”,复杂至极。

更绝的是,这个“奉”字的位置不是固定的,它必须精准地落在圣旨卷首第一朵祥云图案的正中央。

每一道圣旨的祥云图案和位置都可能有些微差异,这意味着每一次下笔(或者说下针)前,都得重新定位,这是一种动态的、无法批量复制的防伪。

你以为这就完了?还早着呢。

这个“奉”字的书法风格,采用的是“馆阁体”或“玉筋体”等皇家专用字体,由翰林学士这种全国顶级的书法家操刀。

每个皇帝登基后,这个字的笔画弧度、收笔细节都可能重新设计,成为当朝的“独家签名”。

康熙年间,江南一位秀才自诩苦练了十年“馆阁体”,觉得模仿得惟妙惟肖,于是伪造了一份圣旨。结果,大理寺的官员仅仅因为那个“奉”字一撇的弧度与当朝规制略有偏差,就看出了破绽,该秀才最终被判了斩立决。

一个字,就融合了顶级刺绣工艺、独家书法设计和动态定位,这已经不是技术问题,而是艺术和国家机密的结合体。

想仿造?你得先潜入皇家织造局偷到设计图纸,还得绑架一个国宝级的绣师和书法家,这难度系数,可比电影里的谍战大片高多了。

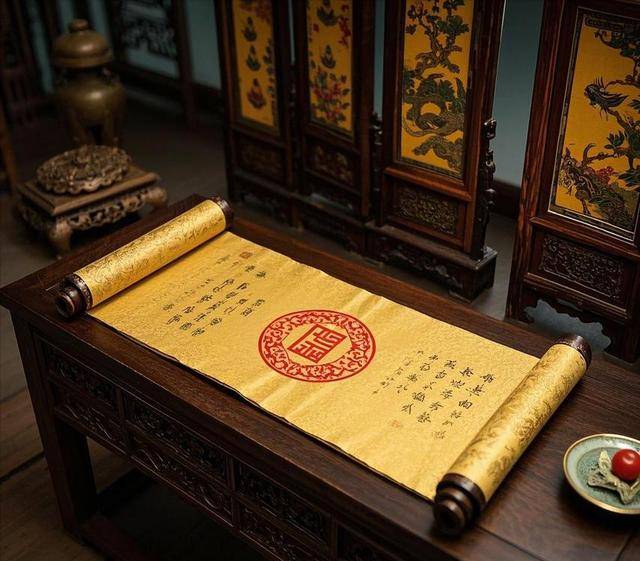

如果说“奉”字是技术上的第一道铁门,那么圣旨本身的材料,就是一道物理上无法逾越的壁垒。

古代的圣旨,尤其是高级别的,用的根本不是纸,而是当时最顶级的丝绸织物,比如明代的“织金锦”或清代的各色“黄绫”。

这些可不是市面上能买到的普通丝绸。

明代规定,给一品大员的圣旨,卷轴轴头得用带水线纹的和田青玉;五品以上的,用犀牛角轴;普通官员才用黑牛角轴。

嘉靖年间曾有人用羊角轴伪造给低阶官员的圣旨,结果被一位老太监仅凭轴头的材质就识破了。

更夸张的是原材料的来源。

明代制作圣旨的丝,取自一种在太湖地区特殊养殖的“金蚕”。

这种蚕吃的桑叶都是特供的,吐出来的丝自带淡淡的金色,从源头上就实现了物理隔绝。这些皇家专属的“江宁织造局”等地,其生产流程、染料配方,都属于国家最高机密。

比如黄色染料需要用栀子果和姜黄根按秘密比例混合提炼,民间根本无法复刻出那种纯正的“皇家黄”。

这套体系,用今天的话说,就是一套从原材料到生产线的“全封闭供应链”。就像现在的高科技公司保护自己的核心芯片技术一样,从设计、材料到生产,每一个环节都牢牢掌握在自己手里,外界连一窥究竟的机会都没有。

万历年间,一个宦官想提拔亲信,虽然买通了织造局的工匠拿到了云锦,但最终还是卡在了伪造尚宝司的“皇帝之宝”印玺上,功亏一篑。

就算你侥幸搞定了材料和工艺,接下来还有一套堪称“古代区块链”的制度流程等着你。

这套流程的特点就是“去中心化”协作和“多重签名”验证,确保每一步都有据可查,无法篡改。

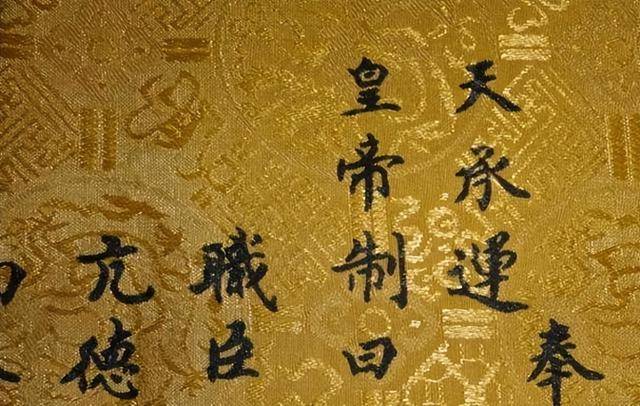

一道圣旨的诞生,绝不是皇帝大笔一挥那么简单。它需要经过:皇帝口述意图——内阁或军机处官员起草——翰林学士誊写——皇帝亲笔朱批确认——尚宝司用印。

整个流程至少涉及六个部门,每个环节的经手人都要签名画押,形成一个完整的“责任链”。

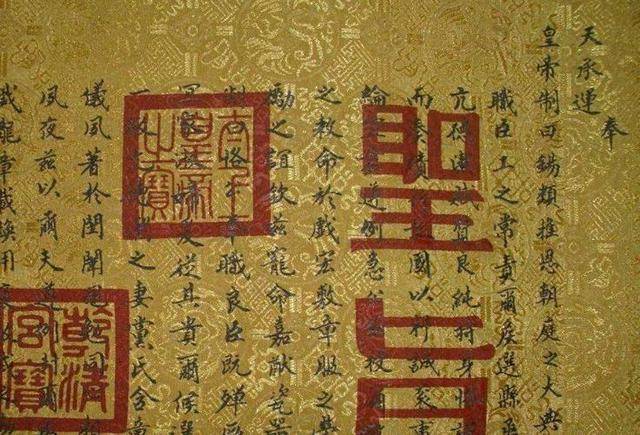

用印更是讲究。除了“皇帝之宝”这种国之重器,还有严格的盖印规矩,比如“骑年盖月”,印章要一半盖在日期上,一半盖在正文上,防止挖补篡改。

到了清朝,防伪手段更是升级到了“数字化管理”。

雍正时期设立了“圣旨档案局”,给每道圣旨都赋予了一个独一无二的12位编码。

这个编码由满文字母、满文日期和《千字文》的序号组成。

乾隆三十五年,云南布政使接到一份要求进贡翡翠的圣旨,他发现圣旨末尾的千字文序号是“律吕调阳”,而根据档案,当年发出的圣旨序号才到“菜重芥姜”,差了好几百号。

他立刻意识到这是假圣旨,上报后果然破获了一起诈骗大案。这种编码和中央存档核对的机制,就如同现代商品的唯一序列号和云端数据库验证,让伪造者无所遁形。

圣旨的传递过程同样布满“关卡”。圣旨会用特定的“阴阳封”和火漆印封装,确保中途不被拆开。

每经过一个省的驿站,还需要在圣旨背面的拼接处加盖该省的“骑缝章”。

比如一道从京城发往武昌的圣旨,正常需要7个骑缝章,而道光年间有人伪造湖广总督的任命状,只做了5个章,一下就露了馅。

最后,也是最直接的一点:伪造圣旨的风险和回报完全不成正比。

在任何一个朝代,伪造圣旨都被视为等同于“谋反”的顶级重罪。

一旦被发现,惩罚不是坐牢或者罚款,而是当时最残酷的刑罚。在《大明律》中,这是凌迟处死;在《大清律例》里,则是枭首示众。

更可怕的是“株连”制度。

这意味着,一旦罪行败露,不仅伪造者本人要死,其整个家族,甚至包括亲戚、朋友、代笔的先生,都可能被一同处死或流放。

明朝洪武年间,广东一位富商为给儿子买官而伪造圣旨,事发后全家被处死,连带写字的私塾先生和相关人等七十余人全部掉了脑袋。

面对如此之高的技术门槛、如此严密的制度网络,以及一旦失败就万劫不复的恐怖后果,任何一个有理智的人都不会去尝试。

历史上那些所谓的“假传圣旨”,如秦朝的赵高、汉代的王莽,他们都不是在“制作”一份假的实体圣旨,而是利用信息差和宫廷控制权,在程序上玩弄权术,这与从零开始伪造一份工艺品,完全是两码事。

所以,古代圣旨的防伪,并非依赖某一项单一的“黑科技”,而是一个由专属材料、机密工艺、严谨流程和酷烈法律构成的“四位一体”立体防御网络。

影视剧里那些轻松伪造的情节,在真实的历史面前,只能是纯粹的想象。

2345浏览器

2345浏览器 火狐浏览器

火狐浏览器 谷歌浏览器

谷歌浏览器