《读张隆溪教授的英文版中国文学史》第五十二篇提到,近年一些学者认为柳宗元被贬谪后向佛教求慰藉,又寄情于自然山水以舒解心中郁结……

大自然真的有疗愈之力?

《大自然治愈力》,奇光出版2023年版。

现代研究指出,自然环境能降低人的压力荷尔蒙(如皮质醇)、改善注意力与情绪稳定性、增强免疫系统功能、提升幸福感与创造力。

“大自然具有疗愈力”(nature as a healing power)之说,成为当今流行的话语。

古人没有专业的研究报告可供参考,然而,魏晋时期,阮籍(210-263)往往“登临山水,经日忘归”;嵇康(223-262)自谓“游山泽,观鱼鸟、心甚乐之”;羊祜(221-278)也“乐山水,每风景,必告岘山,置酒言咏,终日不倦。”(王国璎《中国山水诗研究》,中华书局2007年版,页100)。

可见,魏晋时代有些古人已经深知接触大自然可以使人心境愉悦。魏晋时期,正是中国山水诗正式产生的年代。

张隆溪教授A History of Chinese Literature (2023年)有nature poem一词,出现在书中Leaders of the Jian’an Period: The Three Caos (p.52)一节,谈的是建安文学和“三曹”。张教授在这一节说到曹操《观沧海》是中国最早的 nature poem。

A History of Chinese Literature

所谓 nature poems, 是“自然诗”。

“自然诗”这个词,在中国人用中文写成的《中国文学史》名著中其实十分罕见: 刘大杰《中国文学发展史》第九章谈“田园诗”、第十章谈“山水文学”,但1929年序本和1957年古典文学版的目录中都没有“自然诗”这名目(《中国文学发展史》,古典文学出版社1957年版,页270。值得注意的是,刘大杰此书1929年序本目录中原有一节题为“田园诗人陶渊明”,然而,此书1957年版目录中“田园诗”这个词却消失了。)

在游国恩等人主编的《中国文学史》中,第五章第一节题为“谢灵运和山水诗”。从目录上看,这本文学史著作也没有“自然诗”之名目。

到了二十一世纪,复旦大学章培恒、骆玉明主编《中国文学史新著》、北大袁行霈主编的《中国文学史》也没有“自然诗”之目。

Viola Meynell ed. An Anthology of Nature Poetry. Viola Meynell (1941)

张教授书中的nature poems (直译是“自然诗”),似乎有西方文类的色彩。

Edward Hirsch的A Poet’s Glossary 有“Nature Poetry”条目(Houghton Mifflin Harcourt, p.399)。英国诗人 William Wordsworth(华兹华斯,1770–1850)赞美自然的诗篇,常被视为19 世纪欧洲文学中nature poems的典型。

曹操的nature poem(依张教授所说)和中国文学史书上常见的“田园诗”“山水诗”“园林诗”相近吗?有没有重大的差异?

A History of Chinese Literature (Routledge, 2023) 书中的nature poems, 涵盖汉语文学史书中多少种诗?也许,这样发问也可以:张教授笔下的nature poems相当于田园诗、山水诗、园林诗吗?

以上问题如果用比喻来陈述,就是:“nature”是把多大的“伞”?“伞”喻指“复盖面”。伞太大,可能有遮蔽性;伞太小,则可能将“异质”排除在外。

汉文化语境中的“自然”(nature)产生于何时?对于这个问题,日本学者小尾郊一(1913–2004)《中国文学中所表现的自然与自然观》(上海古籍出版社2014年版)第一章有比较专门的讨论。小尾郊一的研究成果,值得关注nature话语的后辈学者参考(尤其是第24页)。

《中国文学中所表现的自然与自然观》

曹操的《观沧海》

A History of Chinese Literature (Routledge, 2023)有Leaders of the Jian’an Period: The Three Caos (p.52)一节,张隆溪教授介绍曹操的作品:

Coming eastwards to the Jieshi Mountain,

I stand here to look at the vast blue sea.

How the waters undulate and roll,

And how the hills and islets arise!

How the trees and shrubs grow,

And how green the grass and tall!

The chilly autumnal wind blows,

And up the huge waves surge.

Herein sun and moon seem all

To start their daily journeys;

And herein all the shining stars

Seem also to rise and fall.

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中。

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

《曹操集》,中华书局2012年版。

张隆溪教授翻译过上引《观沧海》后(张译文缺原诗的最后两行),写了一段案语:

This is the earliest Chinese nature poem, in which the expansive sea becomes a metaphor for the poet’s own expansive vision; it also gives the reader the chance to imagine a grand view of the expansive, the multitudinous, the power of nature. This is typical of Cao Cao’s poetry, which shows an undaunting spirit despite the realization of life’s limitations.

上引段落的第一句就说到This is the earliest Chinese nature poem, 意思就是:《观沧海》是中国最早的“自然诗”(nature poem 的直译)。

张教授笔下的nature poem 会不会是相当于中国文学论述中常见的“山水诗”?我们可以查看A History of Chinese Literature (Routledge, 2023)论述谢灵运、王维的部分。

所谓 nature poem(文类:自然诗)

值得注意的是,nature poem这个词,在张隆溪教授讨论谢灵运作品的部分也出现过。

张教授说:

We discussed Cao Cao’s poem on the sea as the earliest nature poemin Chinese literature and Tao Qian’s poetry on nature and country life as opening a great tradition. (Zhang 2023:76) 。

张教授认为,曹操诗、陶潜诗都是nature poem 的先驱(opening a great tradition)。张教授在后文提到盛唐王维诗,也说王维写了许多nature poems。

看来,张隆溪教授所说的nature poem大致等同于汉语世界常说的“山水诗”。这推论,应该是没什么问题的。

《中国古代山水诗史》

在英语著作中,我们也看到nature poetry 这个术语,例如,蔡宗齐主编的 How to Read Chinese Poetry: A Guided Anthology一书说:

In the context of this prevalent interest in neo-Daoist thought, the passive virtues of withdrawal and serenity were championed and subsequently bolstered the rise ofnature poetry. Moreover, the massive southern migration after the fall of the Western Jin court to non-Chinese tribes during the early fourth century brought about a change of scene that was likely conducive to the development of nature poetry: … (p.121)

请读者注意,上引文字所说的中国式nature poetry 有 the passive virtues of withdrawal and serenity的特征。关键词是:“withdrawal /退守”“serenity/宁静”“passive /消极”。

葛晓音《山水有清音:古代山水田园诗鉴要》,北京出版社 2018年版。

如果一首诗描写了自然风光却透出诗人“进取”“积极”的心态,和上面How to Read Chinese Poetry: A Guided Anthology一书所说的“退守”“宁静”“消极”正好相反,那么,这诗还是“山水诗”吗?

《观沧海》在曹操作品集之中,是置于《步出夏门行》题下。《步出夏门行》有“艳”,其后有四首诗。

首章为“艳”,相当于序曲,说明写作的背景和缘由(作于北征乌桓期间)。

《步出夏门行》题下四首诗是:《观沧海》《冬十月》《土不同》《龟虽寿》,或写征伐途中所见,或直接言志。

《观沧海》如果是 nature poem……

我们先剖析曹操《观沧海》的结构。

《观沧海》共十四句,前十二句为正文。

“秋风萧瑟,洪波涌起”是此诗的枢纽,下启“日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。”可是,日、月、星、汉,实非大海所出,所以曹操用“若”字,换言之,后半首写的是曹操心中的大海。

王运熙、王国安《汉魏六朝乐府诗》认为:“‘日月之行’四句是作者飞驰想象……把眼前实景和想像融为一体”(《汉魏六朝乐府诗》,上海古籍出版社,页71)。请读者注意“想像”二字。

《汉魏六朝乐府诗》

因此,如果说《观沧海》是 nature poem,诗中的nature也只是诗文内容的局部(前部)。诗篇后部所写的日、月、星、汉,不是同一时间出现在曹操眼前的景象。

和《观沧海》并列的还有《冬十月》《龟虽寿》。《冬十月》《龟虽寿》的诗旨也值我们参考。

《冬十月》描写冬季严寒景象,表面是自然风物的描写,实则反映战争艰苦与征途困难。诗中隐约透露出曹操身处乱世仍坚持征伐的意志,烘托出他不畏艰险、勇往直前的军人精神。此诗的诗旨或是借寒冬之景,抒发征战之苦与坚毅之志。

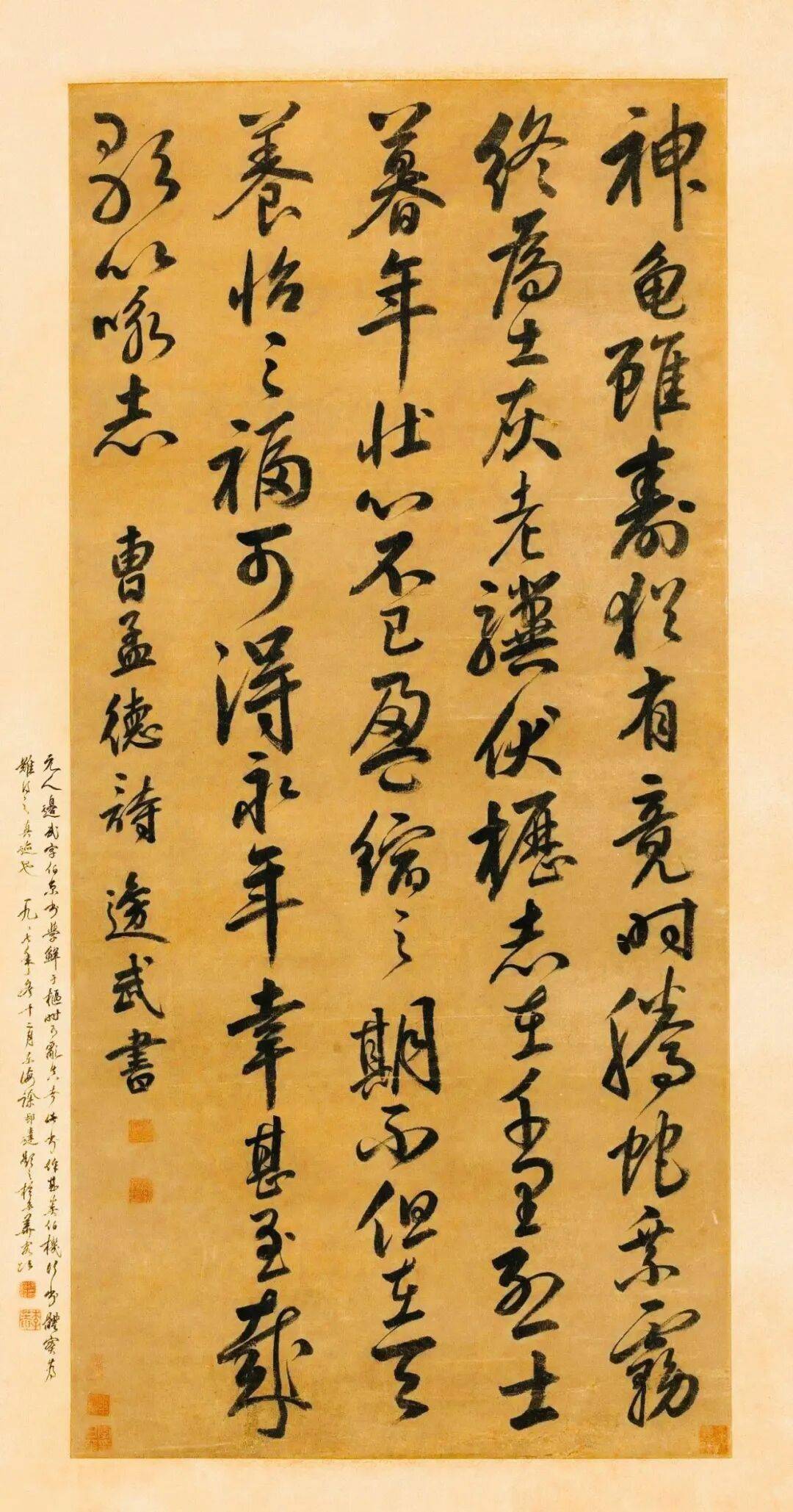

《龟虽寿》这首诗以神龟与腾蛇象征长寿与神秘,但强调万物终有尽时。曹操自比老骥伏枥,虽年老仍壮志不减,展现出他晚年仍怀统一天下的雄心。

《龟虽寿》的诗旨是感叹生命有限,但志向不老;即使年迈,仍要奋发图强,表现出老当益壮、壮心不已的精神风貌。

两首诗共同展现曹操身处乱世、心怀大志的英雄气概。

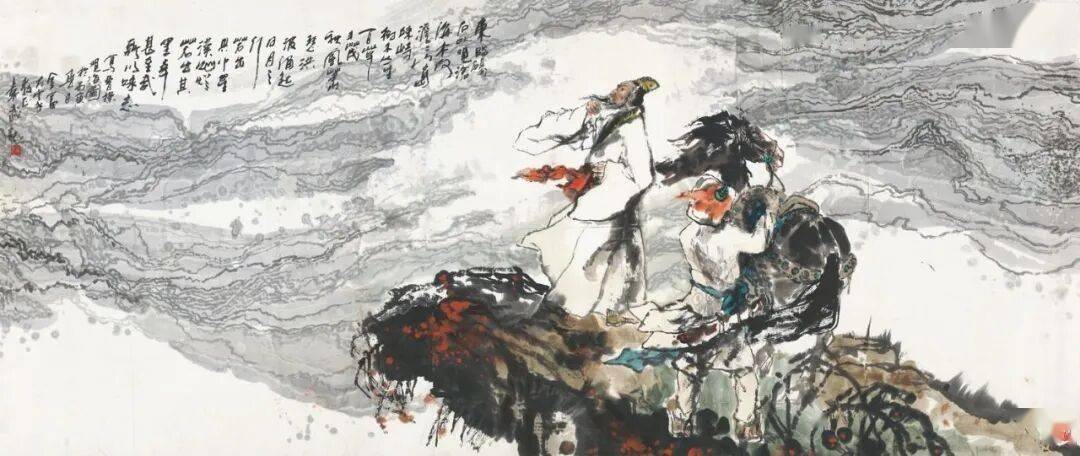

元边武书曹操《龟虽寿》

眺望自然之祖

登高写景的作品,曹操之前已有。《楚辞》之中,《九歌·湘夫人》开首以大段篇幅描写洞庭秋波、沅湘芳草、江皋杜衡、潺湲流水等纯自然意象,可视作“南方水乡自然长卷”。

《湘夫人》所写,主要是楚地自然界的山水、动物、植物:沅水、湘水、澧水、洞庭湖、白芷、白薠、薜荔、杜蘅、辛夷、桂、蕙、荷、麋、鸟、白玉等,具有楚地的鲜明特色。

帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。

登白薠兮骋望,与佳期兮夕张。

鸟何萃兮苹中,罾何为兮木上。

沅有芷兮澧有兰,思公子兮未敢言。

荒忽兮远望,观流水兮潺湲。

麋何食兮庭中?蛟何为兮水裔?

朝驰馀马兮江皋,夕济兮西澨。

闻佳人兮召予,将腾驾兮偕逝。

筑室兮水中,葺之兮荷盖;

荪壁兮紫坛,播芳椒兮成堂;

桂栋兮兰橑,辛夷楣兮药房;

罔薜荔兮为帷,擗蕙櫋兮既张;

白玉兮为镇,疏石兰兮为芳;

芷葺兮荷屋,缭之兮杜衡。

合百草兮实庭,建芳馨兮庑门。

九嶷缤兮并迎,灵之来兮如云。

捐馀袂兮江中,遗馀褋兮澧浦。

搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者;

时不可兮骤得,聊逍遥兮容与!

汤漳平《出土文献与〈楚辞·九歌〉》,中国社会科学出版社2004年版。

《观沧海》写“东临碣石,以观沧海”,而《湘夫人》写“登白薠兮骋望”,两篇有相似之处。《湘夫人》写眺望洞庭湖秋风落叶、远观湘水之流动,景象之开阔不亚于《观沧海》。

日本学者小尾郊一认为“……伤感到眺望自然,以楚辞为始。”(小尾郊一《中国文学中所表现的自然与自然观》,上海古籍出版社2014年版,页9)。

小尾郊一又指出,宋玉的《高唐赋》也出现了写景(写水声、写鸟兽虫鱼、写草木),客观地叙写了自然的风景(页13)。

祝枝山书《高唐赋》

此外,小尾郊一认为,司马相如的赋作《子虚》《上林》“客观地描写了游猎场所的自然”。《子虚》尤其夸耀云梦泽的壮大,“是对自然的一种非常冰冷的眺望方式”((《中国文学中所表现的自然与自然观》页13、页16)。

这样看来,登高眺望,再加上描写自然的风景,在曹操《观沧海》之前已经出现了。《子虚》写:“云梦者,方九百里,其中有山焉。其山则盘纡岪郁,隆崇嵂崒;岑崟参差,日月蔽亏;交错纠纷,上干青云; 罢池陂陁,下属江河。”云梦泽之广大,和《观沧海》之大海甚相似。因此,如果要追溯 the earliest nature poem,《观沧海》真能称为 the earliest吗?

《湘夫人》和《观沧海》是相同的“临水远望”之诗,但都不是通篇写自然。《观沧海》恐怕也不是纯粹的 nature poem。清朝沈德潜评《观沧海》就说过:“有吞吐宇宙气象”(沈德潜《古诗源》页91)。“吞吐”者,可以理解为曹操本人,因为诗中“若……若……”是人的思绪。

沈德潜《古诗源》,中华书局2006年版。

毛泽东1954年在北戴河写下《浪淘沙·北戴河》,词中化用《观沧海》意象与语汇,宣告“换了人间”。据说,毛泽东评《观沧海》:气魄雄伟,慷慨悲凉,是真男子,大手笔(代凯军《毛泽东眼中的曹操与三国》新疆人民出版社2001年版页327)。

张教授将《观沧海》和陶渊明、王维的田园山水诗都归入nature poems,这样相提并论,妥当吗?田园诗、山水诗所写的外景,是怎么样的景象?

“自然诗”?

——曹操之作和陶潜诗的重大差异

曹操《观沧海》是以自然景象为主体,描写碣石山与渤海的壮阔景象,如“水何澹澹,山岛竦峙”“日月之行,若出其中”等,展现宇宙的宏大与自然的力量。有学者取此诗为“建安风骨”的代表。

《观沧海》受后世文学史家特别重视,不纯因写景,还因为象征:大海象征诗人吞吐日月的气魄,沧海不是纯粹的审美对象,而隐约有胸怀天下之气概。

陶潜、谢灵运的诗风,与曹操大异。

樊善标《清浊与风骨:建安文学研究反思》,汇智出版2017年版。

在陶潜(陶渊明)笔下,自然即生活:他的诗如《归园田居》、《饮酒》系列,描写田园生活的闲适与自然的和谐,自然是日常的背景,也是精神的归宿。

在整体文风方面,陶潜诗较多偏向淡泊,常有隐逸心态:自然成为离开官场、寻求内心平静的场所,带有哲学性与道家色彩。陶诗中的“自然”,往往是田野,大概因此而派生出文学史上的“田园”类别。

陶渊明的“自然”,又指自洽的心境,是一种顺乎本性、安于自我的生命态度(参看本文的附记)。

所谓“田园类别”是指陶渊明诗篇描写较多农田、村野的外景,尤其是他后期的作品,所以中国文学史书往往将陶称为“田园诗人”,例如,刘大杰1929年序本《中国文学发展史(上卷)》第九章第三节题为“田园诗人陶渊明”,页258—265)。

刘大杰《中国文学发展史》,商务印书馆2015年版。

魏正始年间(240年—249年),司马氏专权,不少文人避世,嵇康提出“越名教而任自然”,将山水视为摆脱礼教束缚的精神乐土。阮籍《咏怀诗》中“薄帷鉴明月,清风吹我襟”的凄凉意境,体现了自然作为心灵慰藉的功能。

太康时期(280年—289年),左思《招隐》诗“非必丝与竹?山水有清音”将自然美升华为超越世俗的精神追求。

陶渊明将自然观推向新高度,其诗中“采菊东篱下,悠然见南山”的意境,体现了物我合一的道家境界(另参田晓菲《尘几录:陶渊明与手抄本文化研究》一书)。

日本学者小尾郊一指出,陶渊明的田园不仅是现实居所,更是自然本真的象征,其诗歌通过平凡景物(如农舍、桑麻)揭示生命的朴素之美,将自然从玄言的抽象议论中解放出来。

葛晓音《山水田园诗派研究》,辽宁大学出版社1993年版。

复旦、北大学者主编本文学史对陶潜诗的看法

复旦大学《中国文学史新著(增订本)》论陶潜也提到“自然”,不过,“自然”是一种心境。撰稿者是这样说的:“……诗人对‘尘网’‘樊笼’的极度厌恶,并表达个人对回复既具有实在性又意指身心状态的‘自然’的无限欣慰。”

这种“自然”,显然是和“俗世”相对的,心境是内歛的,而不是魏武帝《观沧海》、《龟虽寿》所反映的胸襟和气象。

《中国文学史新著》又注意到陶渊明“对脱凡俗的理想的不懈追求和适于自然的独特个性”,陶诗的自然场景是“实际生活的诗化写照……堪称真正意义上的田园诗。”(《中国文学史新著(增订本)》第二版,上卷,页317。)

《中国文学史新著》

袁行霈主编的《中国文学史》比《中国文学史新著》更重视陶渊明:第三编第三章“陶渊明”自成一章。

此章共有五节,其中第二节题为“陶渊明的田园诗及其他”。

袁行霈主编本说:“田园诗和山水诗往往并称,但这是两类不同的题材。田园诗会写到农村的风景,但其主体是写农村的生活、农夫和农耕,山水诗则主要是写自然风景,写诗人主体对山水客体的审美,往往和行旅联系在一起。陶渊明的诗严格地讲只有《游斜川》一首是山水诗,他写得多的是田园诗。田园诗是他为中国文学增添的一种新的题材,以自己的田园生活为内容,并真切地写出躬耕之甘苦,陶渊明是中国文学史上的第一人。”(页80)

可见,按袁行霈主编本的意见,张隆溪教授将曹操诗、陶潜诗、谢灵运诗都称为nature poems, 应该是值得商榷的,问题在于归类太过粗糙。

袁行霈主编《中国文学史》

从以上的讨论可见复旦、北大学者主编的文学史书都将陶诗归为“田园诗”。然而,曹操《观沧海》不可能是田园诗。

如果拿曹操《观沧海》来和陶潜田园诗并列,固然因为曹、陶两人皆写了自然界的景色,然而,论内涵,曹、陶的落差着实不小。

谢灵运诗和曹诗都在nature poetry范畴内?

谢灵运诗和陶潜诗都多写外景,但是陶诗、谢诗的重心不同。

谢灵运被视为中国山水诗的奠基人。所谓“奠基人”,是强调其诗篇对山川景物的细致描写和感官体验。

谢灵运不像曹操那样借景抒志,谢灵运更重视自然本身呈现出来的美感。此外,他常以游历山水为题,融合佛道思想,展现自然的灵性与深度,诗篇将哲理和游历相结合。

谢灵运以“情必极貌以写物”(刘勰语)的写作态度,将山水描写从附庸地位独立出来,例如,其《登池上楼》“池塘生春草,园柳变鸣禽”以细腻观察捕捉自然生机。

姜剑云、霍贵高《谢灵运新探与解读》,中华书局2018年版。

小尾郊一认为,谢灵运的山水诗标志著自然美鉴赏意识的觉醒,诗人开始以审美态度纯粹欣赏山水形态之美,而非仅仅寄讬情志。

蒋寅《古典诗学的现代诠释》一书表达了和小尾郊一相近的观点。蒋寅说:“魏晋时期,自然开始成为普遍的审美对象”,不再是“象征型自然观”的媒介(中华书局,2003年版页204)。

日本学者斯波六郎(SHIBA Rokuro,1894—1959)认为,谢灵运的山水诗是客观的、局部的,以感觉来对待山水(《陶渊明诗訳注》东门书房1951年版。转引自小尾郊一,页109)。

如果斯波六郎此论成立的话,那么,曹操《观沧海》显然和谢灵运山水诗就有一点是很不相同的:曹操所写极壮阔,不是局部的。

谢灵运似乎受到竺道生“顿悟说”的影响,在《从斤竹涧越岭溪行》中通过“观此遗物虑,一悟得所遣”的结句将山水审美与宗教体验结合,一心一意对山水的观赏可以排遣一切思虑,使自然成为心灵解脱的途径(吉川忠夫;王启发译《六朝精神史研究》,江苏人民出版社2012年版页23)。

吉川忠夫,王启发译《六朝精神史研究》,江苏人民出版社2012年版。

这种以心赏物的方式,深化了自然观的哲学内涵。“心灵解脱”云云,也近似陶潜脱离尘世,以自然为精神家园。

至于山水诗的兴盛,刘勰提到“老庄告退,而山水方滋”(《文心雕龙・明诗》)。“山水方滋”之事,发生在南朝宋初。虽说“老庄告退”,但道家的“自然”观念,恐怕已经隐植于人心(黄永武《中国诗学・思想篇》巨流图书公司1979年版页171)。

黄永武《中国诗学・思想篇》,巨流图书公司2009年版。

唐代的王维、孟浩然等人,一般文学史书将他们归入“山水诗派”,然而,袁世硕主编《中国古代文学史》称孟浩然“以隐逸称著”(高等教育出版社,2016 年版,中册,页45),同时,王维、裴迪、储光羲等人多写山水园林,因此,执笔者将盛唐这批诗人放在“孟浩然、王维与隐逸诗人群体”这题目之下来讨论(《中国古代文学史》中册页40)。

真正的“隐逸”,在道家语境下,近于出世。

“孟浩然、王维与隐逸诗人群体”这一节常见的用语是“山水园林诗”,有时候单称“园林诗”(《中国古代文学史》中册页42)。这是因为执笔者看到:魏晋后,园林别业成为不少文人雅集兴会之所,异于纯自然的山水景观和农家风味的景象。

园林别业是人化的自然。唐代园林别业数量众多,盛唐诗人在初唐园林诗的基础上,对园林别业投入更多的关注,有更丰富的书写,将传统的山水田园诗拓展到一个新的境界(袁世硕主编《中国古代文学史》中册页42)。

唐朝的文人园林别业是文人主导经营的,且是唐代园林别业的重要类型之一(唐代皇室拥有规模最大、规格最高的别业,核心功能是“政治活动 + 皇家休闲”,经营者是宫廷机构,例如:将作监、少府监)。

侯乃慧《诗情与幽境:唐代文人的园林生活》,东大图书2023年版。

园林别业不纯是“大自然”,因此,近人的文学史书写又出现“园林诗”之名目(另参洪涛《王维的归属——文学史家有“立派”“命名”之权?台湾的中国文学史怎样写?(读张隆溪教授的英文版中国文学史・十)》一文,载腾讯网“古代小说研究”2024年3月7日)。

结 论

因应张隆溪教授书中多处(汉末、晋宋、盛唐段落)提及nature poems,本文讨论“nature poems指涉哪些作品”这问题。近五十年,用中文书写的中国文学史书中罕见“自然诗”这样包容性很大的名目。

曹操《观沧海》如果是自然诗,它和后世的nature poems有没有差别?所谓nature poems,相当于其他人所说的“田园山水诗”吗?

《观沧海》开头是有描写自然景观,不过,如果只看到诗篇的题材是写景,就将《观沧海》和田园山水诗的境界等价齐观,那恐怕是皮相之见。陶、谢诗篇有退隐心态(隐士),与曹操《观沧海》所示之胸怀是大相迳庭的。

曹操的《观沧海》,是“豪杰观自然”:气势磅礴,豪杰借景抒志,焦点最后落在抒情主体的壮志、雄心、胸怀天下。

陶潜和谢灵运的诗篇,则反映“隐士、逸民融入自然(田园、山水为主)”。

豪杰、隐士逸民之间的差异,不只是风格上的不同,更是整个人生观与世界观的分野。从这个角度看,曹操《观沧海》虽然开头部分描写了自然,但是,诗人的“主体性”与陶、谢不同,尤其是将《观沧海》和《龟虽寿》一起读的话。

袁武绘《曹操观海图》

总之,《观沧海》确实是中国诗歌史上“把自然(沧海)当作审美对象”的诗篇,但是,它缺少后世山水诗“忘我倾向”、“细节写生”、“价值自洽”三大核心特征,其实和世人认定的“山水诗”不相同。

世人寻常所说的“(中国)山水诗”通常是人生观偏向出世,风格上比较清净明朗。日本学者小尾郊一甚至直指盛唐王维的山水诗“逃避现实”(《中国文学中所表现的自然和自然观》页313)。

如果采用“凡描写nature的诗篇,就是nature poems”这包容性很大的定义,那么《观沧海》却又担不起the earliest之名, 因为《楚辞》收录了大篇幅写景的诗篇,其写作年代比曹操诗更早。

小尾郊一认为曹操《观沧海》是“魏晋南北朝最早的写景诗”(《中国文学中所表现的自然和自然观》页51)。小尾的论断,限定在“魏晋南北朝”内,他的意思應該是:魏晋之前已有写景诗。

顾彬(Kubin)著,马树德译《中国文人的自然观》,上海人民出版社1990年版。

本文题目提出问题:“nature”是一把多大的“伞”?有此一问,是因为:在汉语世界,田园诗和山水诗严格来说是有所区隔的。张隆溪教授对此也有所察觉,例如,书中有一节题为Tao Qian, the Poet of Natureand Country Life﹔另有一节题为Natureand Landscape: Wang Wei and Meng Haoran ——两个题目都以nature领起。前者,黄湄译成“陶潜,吟咏自然与田园的诗人”;后者,则为“山水诗:王维与孟浩然”。

从以上译文,我们看到:作为译者的黄湄,面对张隆溪教授笔下的nature, 没有坚持用“自然”二字来对应。

那么,黄湄的译法算是“忠于原著”,还是“不忠于原著”?——张教授似乎刻意皆以nature领衔,而中译本中,这个“nature领衔”的安排却消失了。

为什么会消失?原因会不会是:“nature poems/自然诗”这个文类名称带有西洋文学的味道,在汉文化语境中较罕见?

张隆溪《中国文学史》中译本

曹操写碣石沧海之作,和“田园”“山水”两类诗(约定俗成文类观念)都有一定的落差。小尾郊一以谢灵运为写景诗的开创者(页73)。

附记一:nature, 纯指“大自然”?田园、园林,也是“自然”吗?

本文讨论的nature poems,似乎是个文类(genre)观念,但是,nature poems的涵义是什么?例如,描写诗人写田园耕作的诗,也算是nature poems吗?描写nature占全诗的多少成篇幅,可称为nature poems?

唐人经营的园林别业,例如王维、裴迪的辋川别业,算不算是nature? 张教授书中,有一节名为Nature and Landscape: Wang Wei and Meng Haoran (p.108),讨论的是唐朝的王维和孟浩然。

《王维集校注》

辋川,位于今陕西蓝田县,是王维晚年隐居之地。所谓“辋川别业”是指王维在此建有山庄,称为辋川庄。既然是人营建的山庄,就不是纯属nature的,例如,《竹里馆》(《辋川集》二十首中之第十七首)这题目中的“馆”是天然的?

用nature 来概括陶潜诗、王维诗,有其道理。话虽如此,我们却发现:田园、园林、庄园其实都有人工之迹,这就超出了纯粹的nature范畴。

人为之物和人文元素,也许会被看成是自然的一部分,但是,到那时,“自然”又是个怎样的观念?——由此可见,何为nature,这问题有待厘清。

《红楼梦》第十七回,贾宝玉对“人力穿凿”的园林,发表了一通不以为然的言论,他认为那园林不是天然的。

晋陶渊明《归园田居》说:“久在樊笼里,复得返自然。”他的“自然”是相对于尘世间的“人为”而言的。

蔡瑜编《回向自然的诗学》,台湾大学出版中心2012年版。

近年《中国文学史》把写景诗区分得更细致了:写景为主的诗一般再细分为“田园”、“山水”两种。不但如此,向来以“山水诗”称著的王维,不无“园林诗”——王维亲自规划辋川“二十景”(设计景观,例如“竹里馆”“辛夷坞”),并据此写出《辋川集》诗篇,今人有称之为“园林诗”。

看来,nature 用作文类上的 umbrella term (总括性的分类名称),它的义界问题、谱系问题须在文学研究中加以辨析、疏理。

附记二:文类名称与义界

——以nature poems、literary prose为例

张隆溪教授笔下出现nature poems一词,其中那nature大概指自然界的景物,可是,汉赋作品中已大幅描写景物,何以汉赋作品不冠以“自然”之名?

由nature poems我们联想起A History of Chinese Literature (Routledge, 2023) 一书中的literary prose。

张教授在书中提及literary prose数十次,但literary prose中的literary语义含糊,也没有特指某种作品形式。

Literary prose翻译成中文,就是“文学散文”,这名称也见于张书中译本(译者是黄湄,2024年出版)。

张教授又将“唐宋古文大家”称为“eight great masters of literary prose” in Tang and Song, (p.191)。

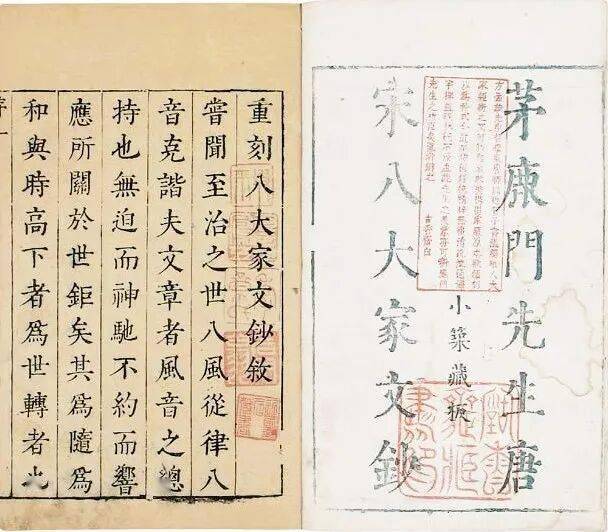

《唐宋八大家文钞》

唐宋八大家的古文,都是literary的?

Yuming Luo(骆玉明)的A Concise History of Chinese Literature (Leiden: Brill, 2011) 明确说:Zeng Gong (1019–1083) was more orthodox in thinking. His prose is primarily on politics; mellow and dignified in style,it has very little literary flavor. (p.486) 这句话的意思是:曾巩(1019–1083)思想更为正统。他的散文主要谈论政治;风格醇厚而庄重,却鲜少文学韵味。

骆教授这个说法,与张隆溪教授所说的 literary prose, 截然相反。

Yuming LUO的A Concise History of Chinese Literature

关于“古文”和literary prose的讨论,请读者参看:洪涛《唐宋名家与汉文学独有的文体 (读张隆溪教授的英文版中国文学史・四十八)》一文,载腾讯网“古代小说研究”2025年8月4日。洪涛《“无韵之离骚”之外,又有无韵之文赋——猛批不可译论,结果如何?(读张隆溪教授的英文版中国文学史・四十九)》一文,载腾讯网“古代小说研究”2025年8月18日。

附记三:“自然”不指身外景物

张隆溪教授談nature poems,那个nature,中译为“自然”,指自然界之景象。

古人用“自然”一词,却不必特指身外之景。

蔡瑜《陶渊明的人境诗学》一书指出:“自然”一辞在陶渊明集中凡四见,例如:陶渊明说“质性自然,非矫厉所得”,“自然”一辞指的是一种身心自由的状态,是“发自己身”、“自身如此”,亦是不受外力改变“顺其自然”之意,则陶渊明的归去正是回到此自然之性(《陶渊明的人境诗学》第五章)。

“身心自由的状态”,就是精神的安顿自洽,而不是王图霸业。

《陶渊明的人境诗学》

附记四:校字记

此前拙文提及黄湄所译《中国文学史》。此译本的出版年份应为2024年,而拙文曾经误引为2023年出版。谨此更正。

另外,《读张隆溪教授的英文版中国文学史・四十九》一文网上版标示页码:masters of literary prose (p.1919)。

其中,代表页码的(p.1919)有误。应为(p.191)。

【

2345浏览器

2345浏览器 火狐浏览器

火狐浏览器 谷歌浏览器

谷歌浏览器